アフガニスタンは行ったことがないし、遠い存在だと思って居たら、我が家のテレビの前のチェストが、アフガニスタン製の家具のはずだ、と細が言い出した。

テーブル替わりに使っている。数十年も前に、近所に家具屋が出来たので覗きに行って、珍しいこのチェストを買ったのだった。一人では持ち上げられないほど重く、がっしりとした立方体。蓋を開けて箱の中に物を入れる単純な構造だが、正面下には小さな引き出しが2つあって、引き出しを取り出すと、奥に貴重品を入れる隠しスペースの箱があるというものだった。

首都カブールの近郊で制作されていたらしい。

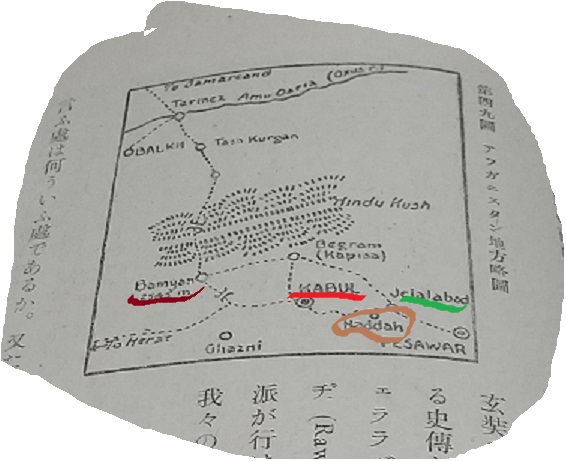

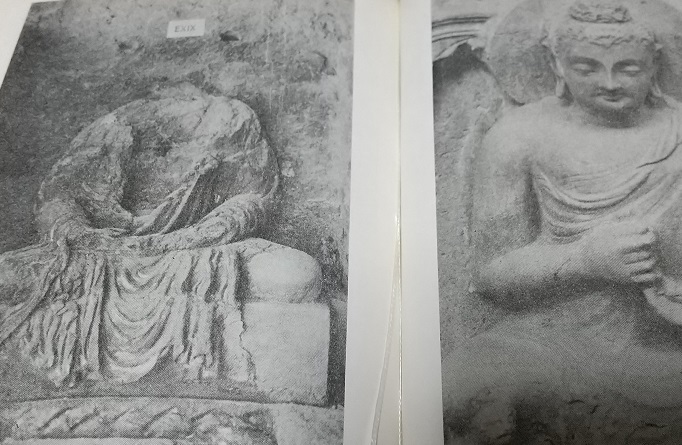

アフガンはまた、バーミアン遺跡など仏教聖地の遺跡も多い。カブールの南東、パキスタン国境の近くのハッダで発掘された仏像は、世界で最も優雅な表情をした仏ではなかったか。

1977年に出版された「砂漠と幻想の国-アフガニスタンの仏教」(佼成出版社)で、同地を訪問した仏教学者の金岡秀友氏は、パキスタンのガンダーラ仏が「見るからにたけだけしい感じ」なのに対して「ハッダの仏さまのお顔はなんともいえないほど優しくて柔らか」で、心にしみたと語っていた。

ハッダは「インダス河の支流を背に控えているので灌漑がよく行き届いて農産物などが豊かです。アフガンの経済を支えている穀倉といっていいでしょう」。優しい仏の表情も「ハッダをとりまく自然環境の反映だと私は思うんです」と分析していた。

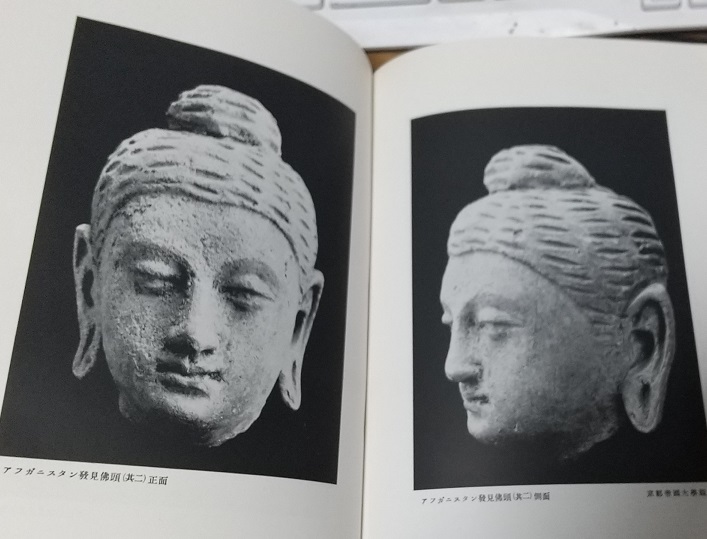

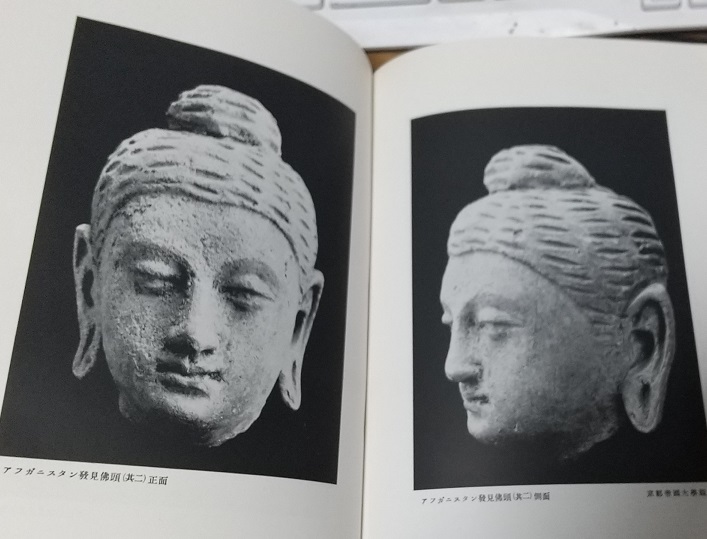

昭和の初め、ハッダで発見された仏頭が2つ、フランスのギメー博物館長と発掘者から京都帝大考古学陳列室に寄贈されたのを、浜田耕作「東洋美術史研究」(昭和17、座右寶刊行会)を読んで知った。

十数センチの小さなものだが、表情は優雅で見事なものだ。フランス滞在中だった考古学者梅原末治氏が仲介したのだった。=写真上、下=

フランスの考古学探検隊は1922年からアフガンで発掘調査を開始した。ハッダは、バルツーが26年から大規模発掘をし、発掘品をギメー美術館に送った。京都帝大に届いた仏頭はその発掘品だった。

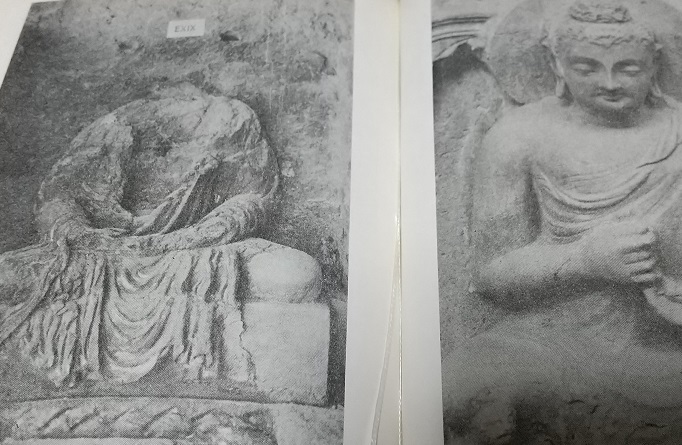

「砂漠と幻想の国」には、仏頭だけ削り落とされたハッダでの無残な写真が掲載されていた。金岡氏と旅行を共にした仏教学者の菅沼晃氏は上掲の本で、現地に残るハッダ仏についてこう語っていた。「心が痛んでならないんです。というのもそのやさしいお顔をした仏さまの石像が心ない人のために、片っ端からはぎとられて持ち去られてしまっている」

金岡氏も「仏頭のほとんどはヨーロッパに持ち去られたといわれます。博物館ならともかく、大半が個人の所有物になっているというのですから、憤りがこみ上げてきます。とにかくいいものは根こそぎといっていいくらい失われてしまっている」。

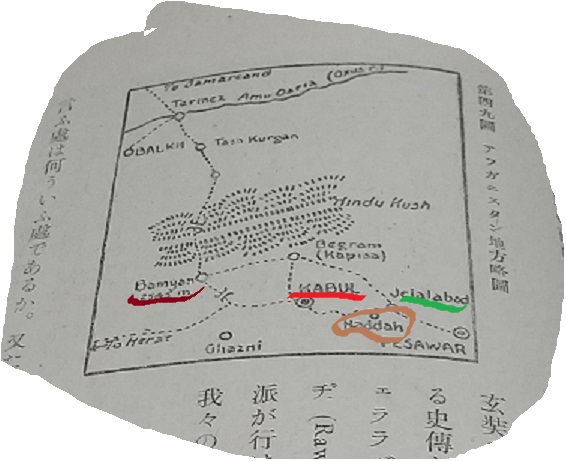

ライン赤-カブール / 茶-ハッダ / 紫-バーミヤン /緑-ジャララバード

アフガンから外国がはぎとってきた行為とは正反対に、アフガンで暮らし、「灌漑」による豊かな農地作りをすすめた医師の中村哲さんの志は、やはり立派なものだ。2019年ジャララバードで銃撃にあって亡くなったが、中村氏は、先ごろ読んだ「アメリカ探検記」の著者で、兵隊シリーズの作家、火野葦平の甥っ子だった。

2人が北九州若松で、親族と一緒にとった写真では、野球帽を被った中村少年の後ろで葦平がにこやかな表情で立っている。義弟になる中村氏の父と葦平は、若松で港湾労働者の権利のために身体を張って活動したことがあるのだった。

人情家で面倒見がよく、兵隊の体験小説で人気を得、そのため戦後は激しい批判を一身に浴び自殺した葦平と、アフガンでの活動で命をかけた中村氏との、精神的なつながり、あるいは性格的に共通するDNAのようなものをふと感じたのだった。