古本屋で俳人富安風生(1885-1979)の「霜晴」(昭和19年3月15日発行)を買って、家に帰って目を通すと、なんだか見てはいけないような本だった。

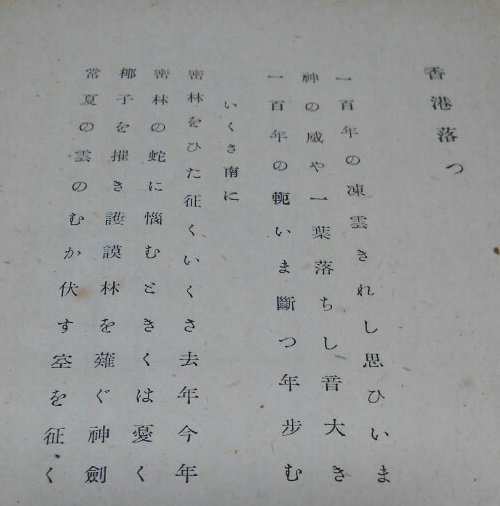

12月8日の開戦時の句は「国起ちぬ」と題して

椰子島に驕りたるものまづ撃ちぬ

攻撃の成果が判明した後の句、

九柱の御名ぞかがやく春の星

続く戦況に

撃滅の一途をふみて敵を撃つ

夜半さめて雪崩の音も敵を撃つ

こんな句が続く。

「羽子板や母が贔屓の歌右衛門」

の作者も、開戦時1941年冬の句は、こんな調子だったのだ。

荻原井泉水など、まだ冷静な方だったかもしれない。

工藤の才能を発見し、教職の世話、出版の面倒を見た英文学者・土居光知東北帝大教授は、工藤に宛てた41年6月25日の手紙にこう書いた。

「近頃また思想問題が神経過敏になって困ってをります。昔のことをほり返すやうな態度でこの春には九州大学の教授がひとり退職を余儀なくされましたが、只今では東北大学の教授をねらってゐてそのために学生が五、六人検束されてゐます。自由といふやうな言葉も注意して用ひねばならなくなりました」。(「土居光知 工藤好美氏宛 書簡集」

渓水社)

土居は、比較的自由だった台北帝大の雰囲気が気になって、工藤に警戒するように手紙で注意した。

昭和8年4月12日の手紙(前掲書から)

「全く老婆心から申すことでありますが台湾に於いてプロ文学に多く待望させることは今日満州に於いて平和論を発表すると同様な危険があるのではありませんか!」

この手紙の注で、工藤の長女千代子さんがこう記している。

「晩年の父から想像しにくいでしょうが、戦前は台北ではかなり左翼に同情的だったようです。絶対に差別的な態度をせずに台湾の人たちに対して居りました。左翼ぎらいになったのは、終戦を境に態度をひるがえした「進歩的な知識人」が多かったこと。名古屋で愚かな学生運動やその支持者と向かいあったことが原因かと思われます」

当時、台北で画家立石鉄臣さんと行動した人類学者金関丈夫台北帝大教授ら、複数の「人物」の存在が大きかったと私は考えている。総督府側からの皇民化運動の要請に対し、上手くかわして内容を骨抜きにしてしまう。彼らが編集した1941年創刊の月刊誌「民俗台湾」(45年まで)は、本土側の要請とは違い、台湾人の投稿を歓迎した自由でのびのびとした内容になっている。

工藤は「民俗台湾」に幾度か寄稿している。民芸運動の柳宗悦が台湾を来訪したのに感謝して1943年9月号で「民芸論」を書いた。表紙は立石画伯、巻頭は陳逢源、その次に工藤の文章が続いている。千代子さんがいう台湾人との対等な付き合いは、こういう空気の中で生まれたのだと思う。

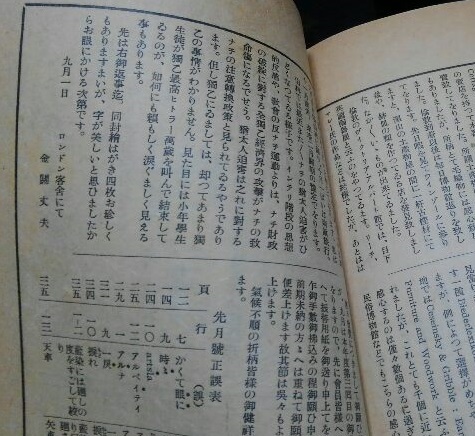

1935年、欧州に留学した金関は、柳宗悦が発刊した「工芸」にロンドンから通信を寄せている。「伯林では最近またまたナチの猶太人迫害がひどくなってゐる様子です」。

金関は精神的に、柳も参加した「白樺派」(1910-1923)の流れを汲む存在だったのではないか。

工藤もまた、熊本五高を退学になったころ、白樺派の武者小路実篤の新しい村(宮崎・児湯郡)に参加した、と古川敬「山頭火の恋」が軽く触れている。ただ、その後すぐ上京し早大予科に入学しているので、どれほどの関わりがあったかは分からない。

大政翼賛の波に呑まれて、消えてしまった大正期の自由な空気がかすかに、台湾に残っていたのではないか、と思ってみる。