象ノート(8)

現代京ことば訳の「源氏物語」(中井和子訳)があるのを知って、第1巻から読み出したところ、末摘花の巻に「象」のことが出てきた。

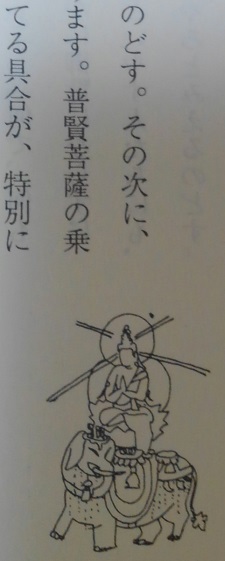

「普賢菩薩の乗物とおぼゆ。あさましう高うのびらかに、先の方すこし垂りて色づきたること、ことのほかうたてあり」

《(鼻は)普賢菩薩の乗物(の白象)を思わせる。見苦しいほどに高く長く、先が少し垂れ下がって色づいているのが特にいやなものである》

京ことばの訳では、

「『ああ、みっともないと』とみえるのは、お鼻でござりました。自然と目がとまります。普賢菩薩の乗物とみえるのどす。あきれる程高うのびていて、先の方が少し垂れ下がり、色づいてる具合が特別にけったいどす」

「けったいどす」か。京ことばでは。

末摘花は、象鼻の姫君だったのだ。しかも先っぽが赤い。

ただ、「象」と直接書いておらず、「普賢菩薩の乗物」とだけにとどめているのは、式部が象という名を知らなかったからかも知れない。「象」は当時「きさ」と言ったようだ(「和名抄」に「象、岐佐、獣名」)。

象のような鼻というと、芥川龍之介の短編「鼻」に登場する禅智内供のモデル、「宇治拾遺物語」の鼻長キ僧、「今昔物語」の池尾禅珍内供などの僧侶が強烈だったが、平安時代の姫君がその先輩であったことを、いまさらながらしったのだった。紫式部はちょっと残酷な人である。