飼猫探しは、音楽家の協力に限るようだ。

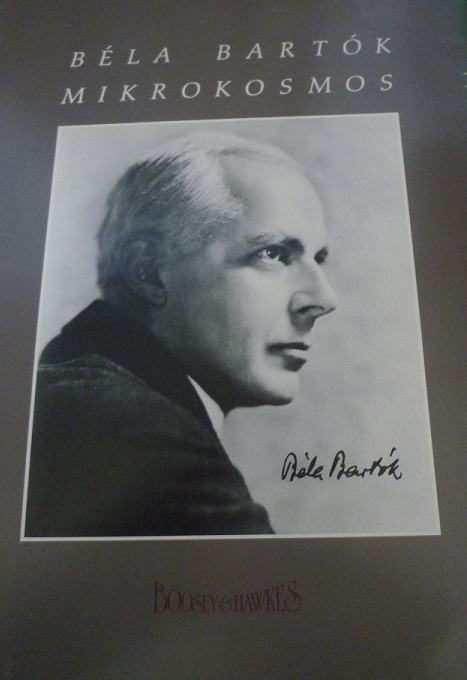

別荘から逃げ出した猫の鳴き声を、鋭い耳で聴き分けた逸話の持ち主が、ハンガリーの作曲家ベーラ・バルトークだ。1940年、バルトークは、ナチス圧迫下の祖国を脱して、年下の若い夫人とニューヨークで生活を始める。

かつてのピアノの教え子でニューヨークに暮らす女性、アガサ・ファセットを頼り、借室の世話など面倒を見てもらう。ハンガリー、ルーマニアで民謡の採集をするなど、大地に根づいた生活を愛したバルトークは、大都会生活はイライラのし通しだ。

動物好きのバルトークは、ファセットが飼う灰色のペルシャ猫「ルル」が気に入る。夏になって、夫妻はヴァ―モントの丘の上に建つファセットの別荘に招かれ過ごすことになった。ルルも別荘に連れてこられたが、夫妻受け入れの準備中、ファセットが油断しているすきに、ルルは屋外へ飛び出し姿を消してしまった。ルルは身重だった。

ファセットは、野原、林を探し、八方手を尽くしたが見つからない。到着したバルトークは事情を知って、行方不明の猫を探すために能力を発揮する。

「あれが聞こえないのかね」バルトークは、ガウンを羽織り、スカーフを頭に巻いて、探しに出かける。後に続く3人の女性。しばらく歩いた後、林の闇の中に消えたバルトークは、「こっちだ、こっちだ」と、楓の下で叫んだ。

高い木のてっぺんに、ルルがしがみついていた。

「ルルは、巣ごもりの鳥を狙ったんだよ」とバルトーク。本能で木には登ったものの、下りられなくなったらしい。

バルトークの耳は、遥か遠くの猫の鳴き声も聴き落さなかった。

◀「バルトーク晩年の悲劇」(原題は「BELA BARTOK The American Years」)

◀「バルトーク晩年の悲劇」(原題は「BELA BARTOK The American Years」) 無事に戻ったルルは、出産を前に、別荘の押し入れにこもった。

一番先にバルトークがルルの出産に気づき、夫人を起こして一緒に様子を見守った。

バルトークは、部屋で猫の鳴き声を観察した。

彼の発言を、ファセットはこう書いている(野水瑞穂訳)。

「二つか三つの基本型しかないのだが、それぞれルルの受ける返事や動作によって変型があるんだ。警戒の声が特に面白い。仔猫が自分のいうことを聞かないと、おそろしく緊張が盛り上がるのだ。呼び声はもっと簡単で、たった二つの高低しかない。声の大きさがその時々で違うが、いつも、同じはじめの音よりオクターヴ高い音が続くんだ」

ファセットらに、その音を正確に再現して発すると、眠っている一匹の仔猫が、母猫の声と勘違いして、ゆっくりと部屋の物入れから現われた。

バルトークは、猫の鳴き声を正確に再現してしまうのだった。

ファセットが描くバルトークは、いささかわがままで神経質なところがあるが、彼の耳=猫探し能力や、猫言葉の分析力=には、もう脱帽するしかない。