日本画家の榊原紫峰は裕福な家庭に生まれたわけでなく、余裕のある生活をしていたわけではなかったが、仲間からは富裕だと見られていたと、富士正晴「榊原紫峰」で記されていた。

理由は、蓄音機とSPレコードを所有していたからだという。大正年間、確かに余裕がなければ、ふつうは買わなかったものだろう。

先に触れたチェロ奏者カザルスのレコードも、紫峰本人のもので、自宅で聴いたことが想像された。大正9年(1920)、日本画「奈良の森」が生まれた逸話だ。

紫峰の心友の7歳年下の詩人竹内勝太郎=写真=もクラシック音楽をよく聴いていたようだ。同年、もう一人の心友、洋画家の船川未乾が、竹内のためにベートーヴェンの小さな肖像彫刻を作って贈呈している。

「西欧藝術風物記」では、昭和4年(1929)、竹内が遊学中のパリで冬の音楽シーズンを満喫し、ラフマニノフ、コルトー、ブライロフスキーのピアノや、ストラヴィンスキーの指揮を目の当たりにしていたことを日記に書いていた。

その中に「遠い昔、自分がレコードで彼の「火の鳥」を聞い」たと記していた。ストラヴィンスキーはこの曲を幾度か改編しており、1911年版のものを十代のころに聴いていたのだろうと思われる。

パリでは、紫峰がレコードで感銘したカザルスの演奏をライブで聴いている。

バイオリンのジャック・ティボー、ピアノのアルフレッド・コルトーとのカザルス・トリオの公演だった。

「十二月十二日。/夜サン・プレイエルへコルト、チボオ、カザルスのトリオを聞きにゆく。」

サル・プレイエルはパリ8区にある音楽ホールで、この2年前に3代目の建物が完成したばかり、当時は3000席を収容できたそうだ。

「素晴らしい人気だ。舞台の奥まで聴衆で埋まってゐる。セーゾンは殆ど絶頂に達したらしい。そしてこのトリオなぞは毎年セーゾン中の大物として一般から書入れにされてゐるに違ひない。実際にまたそれは素的な音楽的祝祭だった」

20世紀初めに、20代だった俊英3人が結成したこのトリオは、20年を経て円熟味をまし高い評価を得ていた。1929年パリの冬の音楽シーズンでもいちばんの呼び物となっていたことが伺える。

曲目は、シューベルト ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 OP99

ハイドン ピアノ三重奏曲第25番 ト長調 OP73-2

シューマン ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 OP63

勝太郎の各曲の感想をまとめると

シューベルト 「益々傑いと思ふ。実に面白い曲だ。…殊に此のロンドは非常な楽しさと喜ばしさとを持ってゐる」

ハイドン 「充分隙間のない構成だ。…アダジオの処なぞは他に比類がない程興趣の深いものだった」(有名な3楽章の「ハンガリー風ロンド」でなく、2楽章に感心している)

シューマン 「最後の二つの楽章、殊に『深い感情を以て緩やかに』はキラキラ光る宝石の流れのやうに美しかった」(クララ夫人の誕生日のために書かれたロマンチシズムに溢れた3楽章に魅かれている)

「自己の世界を確立した人だ」「名人の芸術だ」とカザルスを褒めちぎる一方、ティボーは力いっぱい弾いて「少し若い」、コルトーは2人の音に押されて「大分若い」と、今から見ると楽器の特色の認識不足から出たような、感想も書いていた。

ただ、「このトリオなぞは世界最高のものだ。日本ではとても聞くことは出来ない。――三つの音が牽き合ひ融け合ひ離れ合ってゆく、その微妙な味、心持の変化、光と陰、それはどうしても最高の芸術だ。自分はこれを聞いただけでも欧羅巴へ来た甲斐があると信じて居る」とトリオ演奏の醍醐味を綴って締めていた。

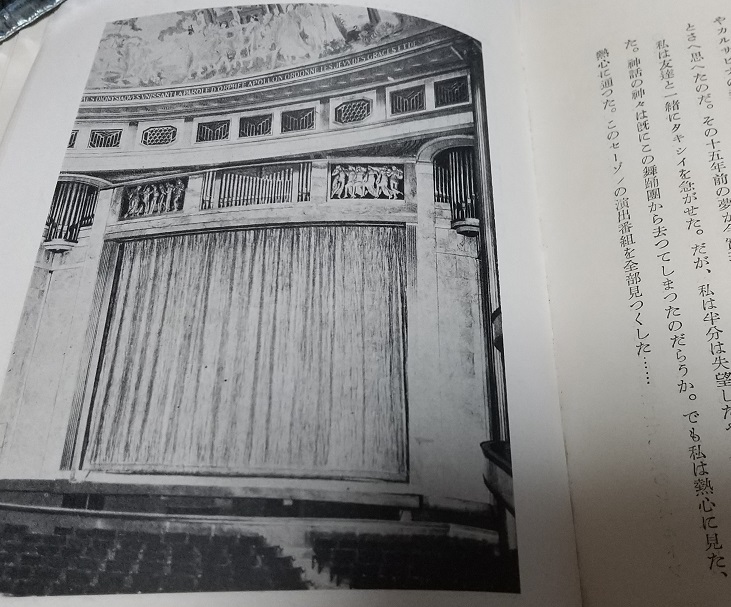

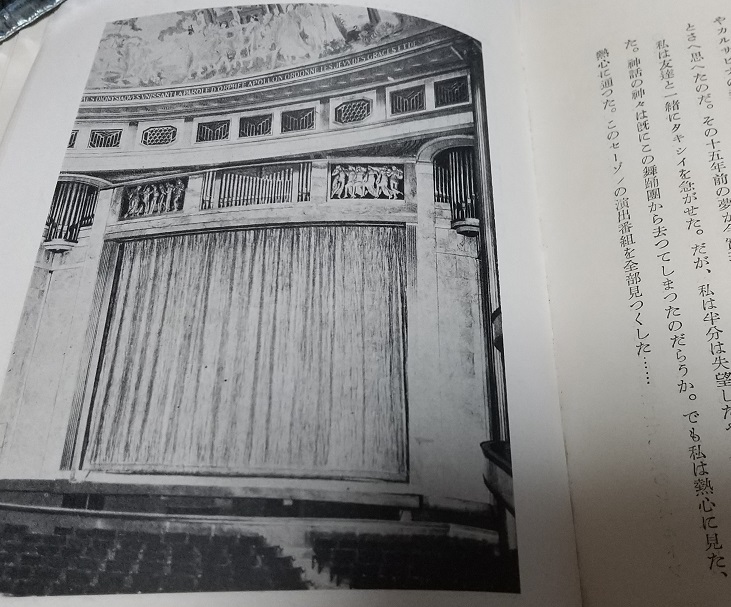

竹内勝太郎がパリ交響楽団を毎週聴きに行ったシャンゼリゼ劇場

帰国後、竹内から話を聞いた紫峰は、地団駄ふんでうらやましがったことと想像する。未乾とともに洋行の資金調達をし、しかも勝太郎からは留学先から、金が足りない、絵を売って送金してほしいとの手紙まで受け取っていたのだから。

未乾が留学先のパリで、ポスト印象派のブラックやピカソに影響を受けたように、パリで竹内はドビュッシーを「惜しいことには彼は音楽のカラリストで終つたやうな気がする。音楽上の印象派と云はれるのもその為だろう」と、印象派について辛口の感想を述べている。ラベルやストラヴィンスキーに強い関心を寄せているのが興味深い。

彼ら3人は、音楽談義を通しても、熱く自分の思いを語っていたのだろう。

或は、洋画、日本画、詩とそれぞれの分野を楽器にして、カザルス・トリオのように三重奏を気取ったかもしれない。しかしながら、病気、滑落事故と、トリオは円熟する暇もなく解散を余儀なくされたのだった。

当時のカザルストリオの演奏は、CDで今でも聴くことが出来る。

扉

扉